Column

コラム

【続き】 ソフトウェア分類を理解した次のステップまとめ

前回のコラムで在庫管理周りのソフトウェアの、それぞれのサービスの内容(方向性)の違いを分類しました。

結論として、受発注・入出庫・在庫管理の一連の流れはあまりに領域が広く「1つのソフトウェアだけで完全に賄えるケースは非常に稀有である」ということを述べさせていただいています。 決して1つ1つの機能が劣っている訳ではなく、そもそもの設計思想(解消したいと考えている企業課題=ペイン)の違いなのです。 そこで「どの企業も、1つのソフトウェアだけでは全てカバーできないことを前提としなければならない」となると、どのようにソフトウェアを選んでいけば良いのか、これをまとめてみたいと思います。

◎自社の課題を分解する

まずは「在庫管理が~」と大きくまとめてしまう前に、どのようなポイントで問題が起きているのか考えてみましょう。 ・発注時 例)発注数の承認や管理ができていない。 手間がかかりすぎている。など… ・入庫時 例)発注数と合っていたのか見直しができていない。 どれが未着になっているのか把握できていない。など… ・販売時 例)全ての受注が管理できているのか分からない。 複数チャネルの集計の手間がかかりすぎる。など… ・出庫時 例)外部倉庫に委託したいけれどなかなか進まない。 出庫漏れが起きてお客様に迷惑をかけてしまった。など… ・在庫確認時 例)在庫数が正しくない。 適切な在庫量が分からない。など… ・帳票整理時 例)会計ソフトと連携できたら楽なのに…。 必要な帳票がまとまらない。など… ほんの数例ずつですが、なんとなく当てはまる部分はありましたか? このように自社の課題を分解すると、どこに課題があって、どんな機能が必要なのかが少しクリアになってくると思います。

◎多機能一体型か単機能型か

こちらの課題については、以前のコラムでも書いたことがあります。

4ヶ月ほど前の文章ではありますが、文脈としては変わらず、

- ・1つのソフトウェアで賄えることはない。

- ・単機能は導入のハードルが低く、目の前のペイン解消に向いている。

- ・多機能は導入のハードルは高いが、一度入れてしまえば全体の収益管理にも向いている。

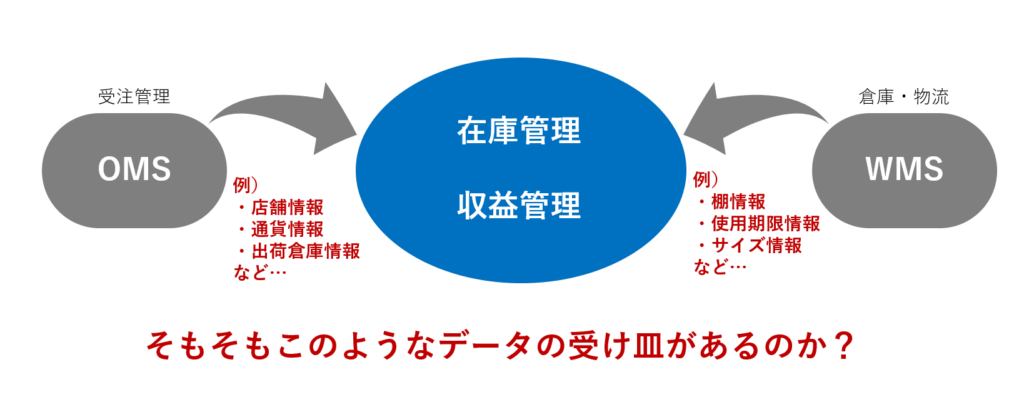

ということをまとめておりますが、多少アップデートさせていただくと、多機能型を中央に据えて、分解された各領域ごとにより専門性の高いソフトを導入して繋いでいく…という方針は恐らく最も業務負荷を軽減し、コストも抑えられる方法であると考えています。 そこで重要なのは中心に据える多機能型のソフトウェアがどのようなデータの持ち方(プログラム上の意味として)をしているか、です。

例えば… WMSなどの入出庫管理系ソフトで棚番号の管理していたとします。 同じ商品でも棚ごとに原価が異なることも、消費期限などが異なることもあると思います。 このような場合、中央に据えて収益管理を行うソフト自体にも、棚番号管理のデータ項目(受け皿)がなければ同じように管理をすることができない訳です。 つまり、受発注や入出庫などにおいて個数の足し引き数値管理だけではこのようなデータの受け渡しができないため、そもそも最小単位でデータをブロック管理できているかどうかが重要であるということです。 少し難しい技術的な話になってしまいましたが、在庫管理自体は個数の増減だけで管理できれば良いと思われがちなのですが、発注>入庫>販売>出庫の一連の流れの中において、細かくブロック化したデータで保存しておかなければそもそも厳密な収益が管理ができない訳です。

◎Spesを提案する背景

このように「複数のソフトウェアを活用することで、受発注・入出庫・在庫管理を完璧に行う」という目標を掲げた際に中心にSpesを据えていただくのにお勧めな理由が2つあります。 ◆1つは多機能オールインワン型でデータをブロック管理しているため、各方面のソフトウェアのデータの受け皿が豊富であるという点。 ◆1つは無償ソフトウェアなのでPCのOSのように中心に据えて、専門性が高いソフトウェアは別途契約して繋ぎ込んでいくという設計がし易い点。 もちろんSpesは受発注・入出庫・在庫管理の一貫した機能がありますので、単体で用いることもできますので、規模感が大きくなる前に導入いただき、その後各方面のソフトウェアと繋ぎこむという方針も良いかと思います。 いずれにしても、御社の在庫周りの課題をお伺いして、当社で最適なソフト導入からオペレーションの構築まで全てご提案させていただいております。 まずは今後在庫管理ちゃんとやりたいな~とお考えの企業様はお気軽にお問い合わせくださいませ!

※コラムにグッときたら、ぜひシェアお願いします!

カテゴリー

- すべて

- 物流ソフトWMS

- 在庫管理と会計の連携

- 在庫データの分析

- 在庫管理ソフトの市場規模

- 海外取引と在庫管理について

- 貿易と在庫管理

- 在庫管理のDX化

- 在庫管理クラウドソフト

- Spesの導入事例

- 中小企業の在庫管理

- 在庫管理ソフトのコスト感

- Spesの無償提供について

- 在庫管理とは

- 在庫管理ソフトによる入出庫管理

- 在庫管理の計画作り

- 飲食業の在庫管理